1.はじめに

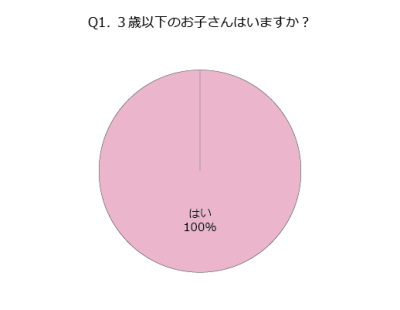

3歳以下の子どものいるパパを対象に、子育てに関するアンケートを実施しました。codomotoままちっちが活動する阿倍野区及びその周辺区を対象に、パパと子どもとの接し方や関わり方、子育ての捉え方をはじめ、子育てにおける地域の役割について考えるキッカケを探るアンケートとしました。

期間は2022年1月10日から2月10日に、webアンケートとして行い、100票を回収しました(うち有効回答は95票)。今回は、パパと子育ての関わりや子育てに関する地域資源の活用状況を中心にレポートします。

2.アンケート結果の概要

アンケートからは、パパが子育てに関わろうとする姿が見えてきました。仕事との両立の中でママの負担を減らす子育てと、遊びなど子どもと楽しむ子育てがうかがえます。前者では、子育てで大切にしているつながりとして親戚が多い傾向からも、家族でどうにかする傾向としても読み取れます。一方で、遊びや子育てを楽しむ一部の声や、区や地域の会館など身近な子育て事業への参加など、地域で支え合う場面も求められており、ママが中心の子育てコミュニティをパパへも展開していく可能性を示唆しています。今回の結果を活かし、パパと地域と子育てをつなげるより具体的な取り組みをめざしていきます。

3.各回答の概要

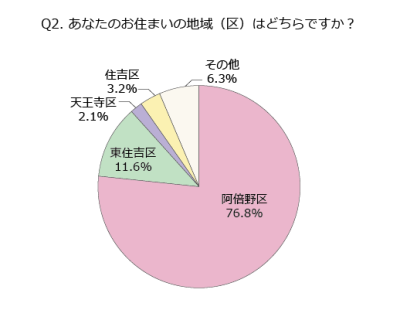

codomotoままちっちが活動する阿倍野区での回答が3/4以上集まり、東住吉区が1割、他周辺区は数%ほどとなった。結果として、阿倍野区におけるパパの子育ての状況を捉えるものとなる。

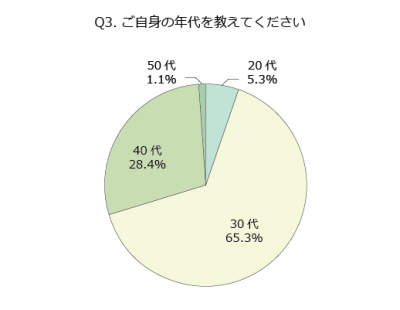

回答を得た世代は30代が約2/3ほどで、続いて40代の回答が多かった。 参考:大阪市阿倍野区における父の年齢階級別出生率の統計はないが、参考までに母の年齢階級別出生率では30〜34歳が108.3、25~29歳が63.9、25~29歳が63.9(女性人口千対、2015年)となっており、他の年齢階級では15.0以下と大きく差が開いている。この傾向から25~29歳、2つまり20代の回答があまり得られなかった点は課題として残る。

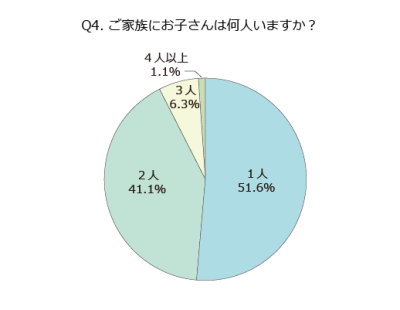

子どもが1人いる世帯は5割以上で、子どもが2人いる世帯も4割となった。

参考:全国の世帯総数は5,042万5千世帯で、18歳未満の児童がいる世帯は1,173万4千世帯と全世帯の23.3%を占める。児童が「1人」いる世帯は520万2千世帯(児童のいる世帯の44.3%)、「2人」いる世帯は493万7千世帯(同42.1%)、「3人以上」いる世帯は159万4千世帯(同13.6%)。児童のいる世帯の平均児童数は1.71人。(平成29年(2017年)国民生活基礎調査より)であり、今回のアンケート回答者も同様の傾向となった。

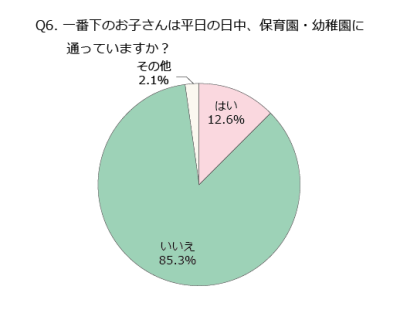

一番下の子どもが保育園・幼稚園を利用している世帯は1割強いた。このことから、今回の調査回答者は、保育所幼稚園等を利用していない傾向が強い。さらに年齢別の分析を今後行っていく。

参考:保育所・幼稚園の利用について、年齢別で保育所等入所児童数・幼稚園等入園児童数・在宅等児童数を見ると、大阪市では、0歳児は13.9%、1歳児は35.3%が、2歳児は43.6%、3歳児は84.1%が保育所及び幼稚園等入所入園児童となっている。ただし、2歳児までは保育所等入所児童で、3歳児からは43.9%が保育所等入所児童で、40.2%が幼稚園等入園児童数となる(大阪市、平成27年(2015年)。

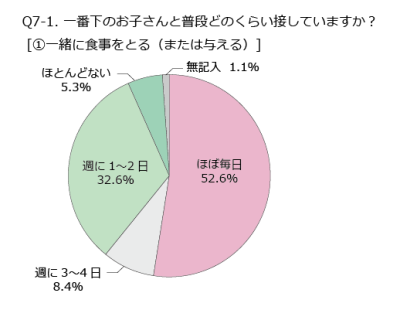

子どもとの食事について、ほぼ毎日一緒に食事するパパは、5割以上となった。一方で、週に1〜2日しか一緒に食事をしないパパも3割以上と次いで多く、食事を一緒にできる環境にある人と、そうでない人が二分する結果となった。ほぼ毎日と週に3〜4日を合わせると6割強であり、4割弱は生活リズムを合わせる必要がある食事では関われていないことが読み取れる。

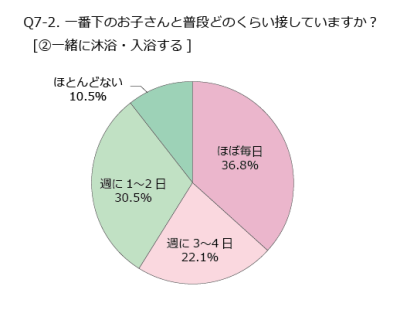

子どもの沐浴・入浴については、ほぼ毎日、パパが担当している場合が1/3、36.8%となったが、週に1〜2日も3割、週に3〜4日も2割と、分散している。食事と同様、ほぼ毎日と週に3〜4日を合わせると6割弱であり、4割ほどは沐浴・入浴など生活リズムを合わせる必要がある場面では関わりづらいことが読み取れる。

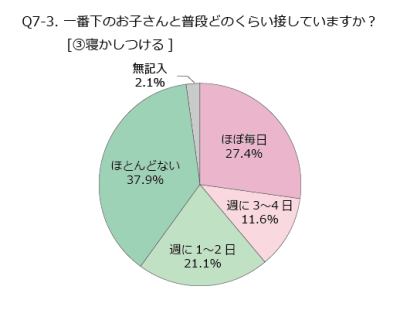

子どもの寝かしつけについては、6割弱が週に1〜2日、もしくはほとんどないという回答が得られた。寝る時間帯の違いや仕事等が影響してか、パパは寝かしつけに関われていないことがうかがえる。

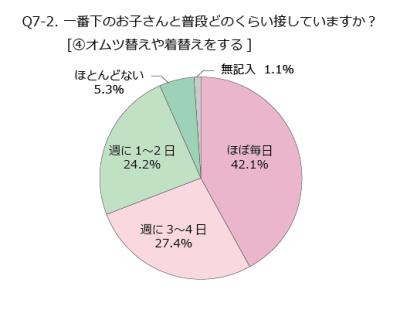

子どものオムツ替えや着替えを行なっているパパは多く、7割弱が、ほぼ毎日、もしくは週に3〜4日は関わっている。オムツ替え・着替えは関わりやすいのか、タイミングが合えば子どもと接する機会になっていると思われる。

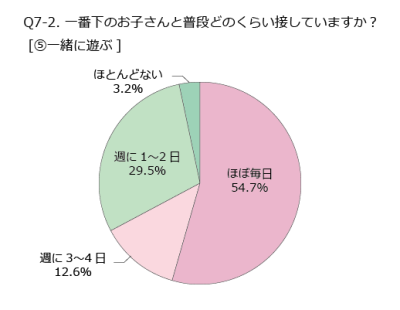

子どもと遊ぶことに関しては、ほぼ毎日と答えたパパは5割以上と多くのパパは頻繁に何かしら遊びにも関わっている。子どもと一緒に食事をする傾向と似ており、食事をする時間と遊ぶ時間が近いことが想定される。

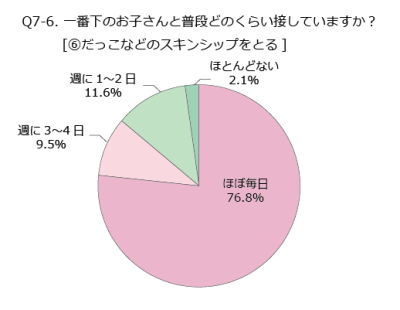

子どもとスキンシップをとっているパパに関しては、ほぼ毎日と答えたパパは3/4以上となった。子どもと普段接する機会としてはスキンシップが一番多いことがわかる。一方で、1割以上は週に2日未満であり、子どもとあまり接する機会のないパパがいることも見えてきた。

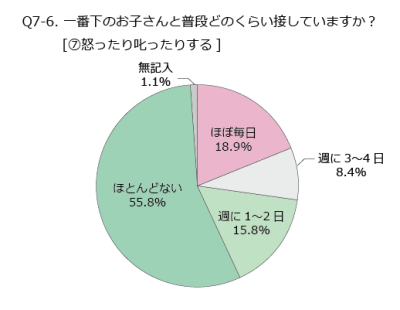

子どもを怒ったり叱ったりする頻度は少ないことがわかる。ただし、叱る機会などは頻度だけでなく、叱り方やその内容にもよるところが重要と考える。一概には捉えられないが、ほとんどないと答えたパパが5割以上となる一方、ほぼ毎日と答えたパパも2割弱と、叱ることとの距離の取り方の違いが現れた結果と思われる。

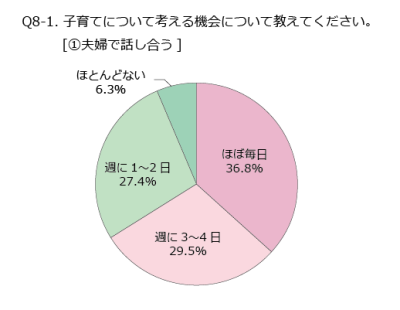

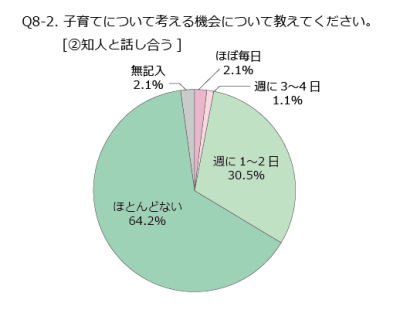

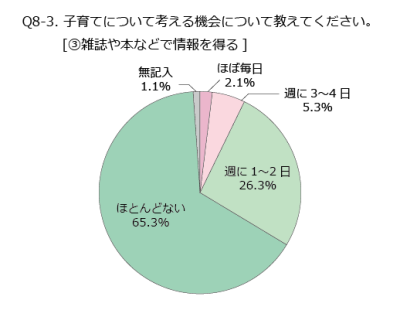

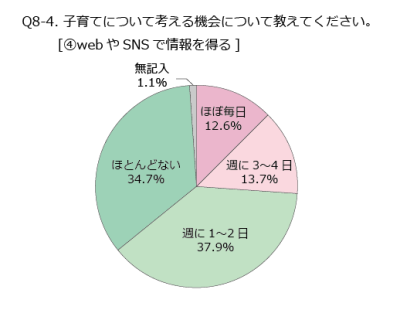

子育てについて考える機会は、夫婦で話し合うことが多く、ついでwebやsnsで情報を得ていることがわかった。夫婦と話し合うパパは、1/3以上がほぼ毎日。週に3〜4日を加えると2/3ほどが考える機会として話し合っていることがわかる。webやsnsで情報を得ているパパは、1/4以上がほぼ毎日、および週に3〜4日と答えている。一方、知人と話し合う場合も、雑誌や本で情報を得る場合も、ほとんどないと答えたパパが2/3ほどとなった。子育てについて相談できる身近な知人の存在の有無などが影響していると考えられる。Q12での“子育てのことで気軽に話せるパパ友はいますか?”との質問での回答で、気軽に話せるパパ友がまったくいない、およびあまりいない人が8割と多いことからもうかがえる。また情報の集め方も、インターネットの活用が一般化していることの現れと捉えられる。

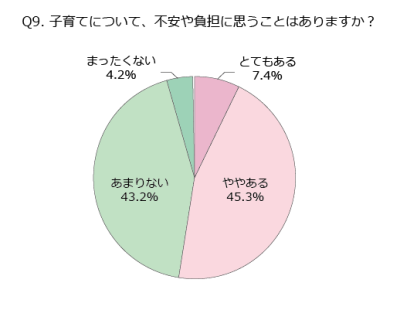

子育てについての不安や負担は半数があると答えた。その内容では、経済(金銭)面の不安・負担が多く挙げられた。経済面に直結する仕事に関することでは、子育てとの両立や、子育てによる休暇からの職場復帰への不安なども出てきた。また、ママへの負担を心配する声もあった。夫婦間の意見の違いも感じられている。子育て疲れなどの負担も個別に多く出された。また、現在の状況からコロナ禍における不安としては、子どもや親戚との交流や、習いごとなど、この時期だからこその体験ができないことへの課題が挙げられた。

Q10 子育てについて、どのような不安や負担がありますか?

■子ども・子どもの成長について

・イヤイヤ期がたいへん(2)

・子どもが言うことを聞かない

・ご飯を投げ捨てる

・トイレトレーニング

・公園に行くのが面倒で外遊びの機会が少ないんじゃないかという不安があります

・非行にはしらないかという不安

・上の子と下の子両方の寝かしつけが難しい

・不意の怪我

・健康、アレルギー

・子どもの将来や生活費、怪我傷害等

・双子なので周りとの関わり方が難しい時がある

■育児・教育について

・朝起きるのが早すぎて付き添いが辛い、癇癪を起こした時の対応に疲れる

・赤ちゃんに行かれたら困る所の対処など

・寝不足です

・体力がついていかない

・体力的な不安、妻の心労ケア

・年齢的な不安と体力面的な不安

・自分が体調を崩した時に子どもの面倒を見るのが大変

・自信がない

・自分のやり方が合っているのかイマイチ分からない。甘やかしがちになるが、適切な加減があいまい

・してあげていることが正しいのか不安

・食事は今のままで良いのかや、夜の寝かしつけがなかなかうまくいない点

・育て方(2)

・平日子どもと関われる時間が少ないこと

・コロナ禍における、子ども同士の交流

・今の時期の過ごし方が後々どう影響するのか、YouTubeを見ることの影響、スマホとの関わり方

・子どもを遊ばせる場所が圧倒的にないことで、時間の過ごし方に悩む

・子どもが元気に大きくなれるか。住まいのことや教育のこと

・この先どのような子に育っていくのか、またお金の面も気になる

・上の子に厳しすぎるかもと感じることがある

・遊びのバリエーションが少ない

・習い事

・教育について(4)

・高校、大学の進路の選択など

・将来について

・将来、どんな子になるか

■仕事・経済面など

・習い事やしたいことを経済的に全てやらせてあげれるかどうか

・一番はお金が足りるか。あとは反抗期にきちんと向き合えるか

・金銭面(3)・経済面(2)・教育費(1)・養育費(1)

・コロナで収入が減ったので習い事させたいけど、できない

・仕事との両立、金銭面

・仕事との両立、行うべき教育

・仕事と育児の両立

■パートナーとの関係

・仕事の都合でどうしても子育てが妻に偏ること

・ママがパンクしないかどうか

・奥さんの寝不足やストレスの蓄積

・月に10日泊まり勤務があり母親がワンオペになる

・負担は、在宅での仕事をする際に妻に対して気苦労があります

・妻に任せっきりになってしまっているので、楽をさせてあげたい

・妻に負担が掛かっていないか

・妻の負担を軽減すること

・病気になるのでその都度心配。奥さんが子育てでイライラする時に奥さんのストレスが心配

・夫婦のしつけの違い

・夫婦間で子育て方法の擦り合わせ、負担の分担

・夫婦共に職場復帰後の子育て

■その他

・コロナで、なかなか実家へ帰れない

・自分の時間が取れなくなる

・色々な事

・漠然とした不安

・特になし(3)・あまりありません

・なし(妻に一任している)